最近,作為廣東堅美鋁業集團(下稱“堅美”)董事的曹澤榮完成了一件大事:廣東堅美定制門窗系統有限公司總部基地在佛山國家高新區落成。

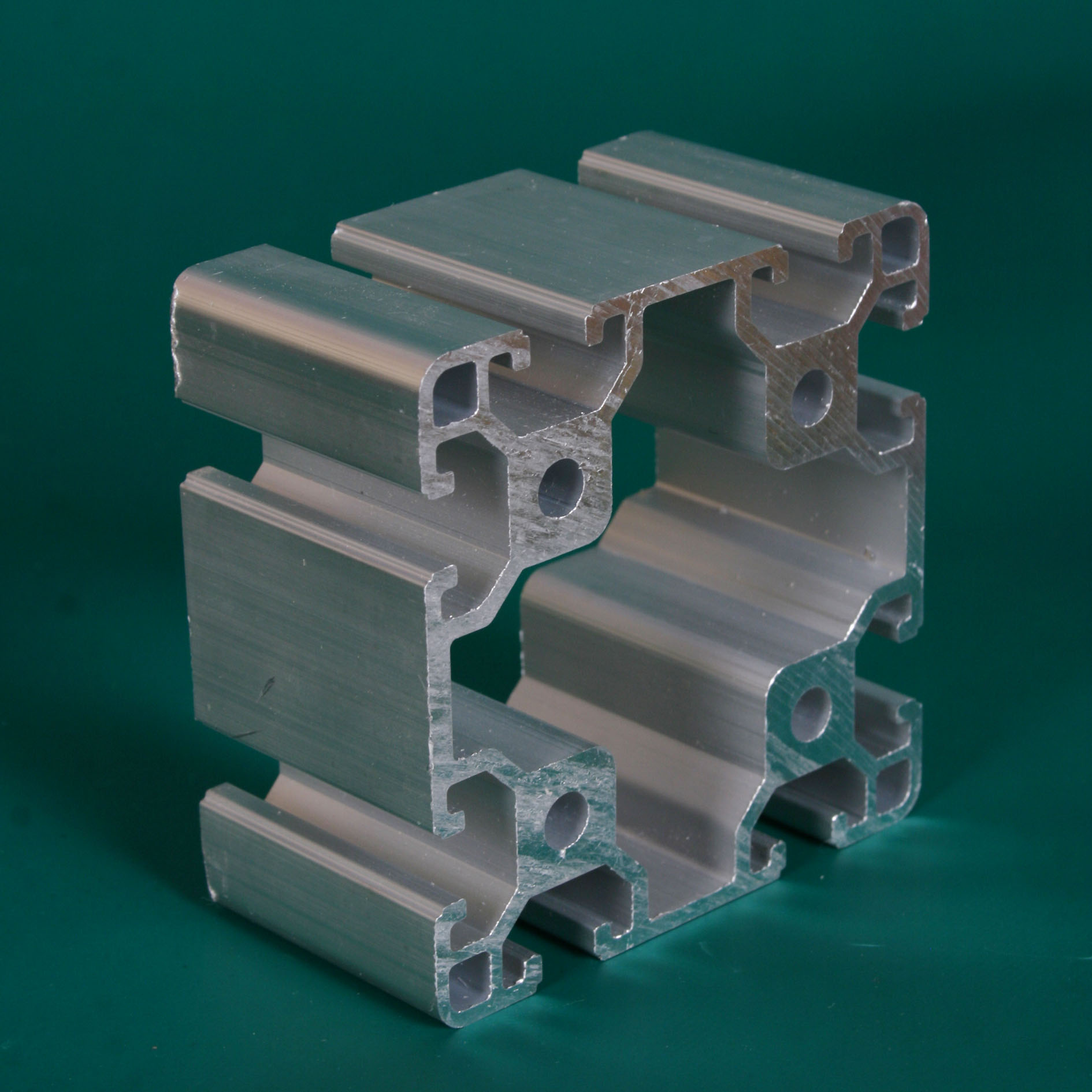

如無意外,接下來在系統門窗這個新賽道,堅美還將繼續引入新的裝備。這是堅美一如既往的“基因”。這家把鋁型材賣到全球70多個國家和地區的鋁型材企業,其發展史就是一部不斷引入裝備、升級裝備的歷史。

經過20多年的發展,如今堅美仍然走在堅持不斷升級裝備的路上。這也是佛山裝備制造的縮影。作為中國制造業大市,從改革開放之初,佛山第一批企業大多都有一段率先引入行業先進設備的歷史。

率先引入先進的生產工具,為這批佛山企業后來的崛起奠定了重要的基礎。如今,隨著企業的競爭進入全價值鏈的競爭,如何用好裝備這一生產工具,也成了企業乃至產業集群提升競爭力的重要課題。

“好將軍要有好武器,而好的企業家都是‘裝備’競賽狂。”知名經濟學家、北京大學國發院教授周其仁說。

那是1993年,乘著改革開放東風,堅美創始人曹氏兄弟懷揣僅有的120萬元,帶領38名公司骨干員工,在南海大瀝鳳池工業區成立了堅美鋁型材廠,開始了創業之路。

“我們看到了未來發展趨勢,就從日本買下了一臺設備。”劉建輝回憶起創業初期,一臺設備的引入,改變了堅美的發展軌跡。

當時堅美所處的環境并不樂觀,鋁型材行業技術創新能力不高、產業基礎薄弱、產品結構單一、產業集中度低,具有國際競爭力的大企業少,國際知名的品牌更少。

堅美創始人、董事長曹湛斌想不到的是:他們不僅僅是引進了一臺設備,更是引進了一種工藝技術和環保理念。

“當時一個日本專家帶著設備一起過來,我們立馬招了一批大學生、工程師,天天跟著他學。”不會就學、不好用就調試,正是在這種堅持不懈的努力中,曹氏兄弟集眾人智慧,終于掌握了擠壓機的關鍵技術,也使擠壓機的產量由初始的班產2至3噸上升到8噸。

早期國內的鋁型材市場可以說是賣方市場,只要企業能生產出鋁材就有客戶排隊等著提貨,所以很多鋁材生產企業都不太注重品質,在這樣的情況下,堅美并不貪圖短暫的利益,而是目光長遠,決心做好產品。

持續引入好設備,是堅美提升產品品質的重要手段。1999年,堅美擴建了大瀝高邊分廠,并花巨資從日本引進中國首批立式全自動氧化電泳生產線,實現了第二次裝備升級。

“當時堅美是全國首個引進這條生產線的民企。”劉建輝說,通過認真地吸收和大膽創新,這條生產線的工藝技術水平、自動化程度和產品實物質量均達國際一流水平,這在當時引起了行業的轟動,也使堅美無論在技術上還是在規模上都迅速與同行拉開了距離,開啟了堅美在行業領先的新篇章。

久而久之,堅美生產鋁材的工藝提高了,效率提高了,質量也提高了。劉建輝尤為記得這幾個細節,“原來我們幾十人的車間變成了3個人的控制車間,原來有十多人在開吊機變成了全機器操控,原來那些需要人工調試的設備槽也變成了自動調控。”

慢慢地,堅美嘗到了裝備升級帶來的甜頭。2006年起,堅美進入高速擴張發展時期,開始組建規模達千畝的獅山大型現代化生產基地,并一口氣引進了5條進口生產線,實現了第三次裝備升級。

“坦白說,我們第一次引進的生產線,除了幾個支架,其余都是進口的。引進第二條生產線%設備。第三條生產線%設備。依賴進口設備的比例逐次下降。”劉建輝現在很自豪,“我們在跟自己較勁。”

過去兩年,堅美的投資力度也不斷加大。從2019年至2020年年底,堅美新增和改造14臺擠壓機,完成后每天新增產能約500噸,年生產能力可增加約17萬噸。到今年底,堅美的總擠壓生產能力可達到45萬噸以上。

2019年,堅美鋁業全面啟動了鋁型材生產的智能制造實施計劃。這是一項龐大的系統工程,中國鋁行業是實施智能制造難度最大的行業之一。“我們計劃用5年的時間去完成,投資總額達5億元以上。”劉建輝介紹,預計到2023年,堅美鋁材的生產要實現全過程的自動化和智能化。這其中,堅美的生產線%都是自主研發。

工欲善其事,必先利其器。不僅是堅美,“佛山制造”的大軍中涌現了一批敢于在裝備上較真的企業。

走進蒙娜麗莎集團股份有限公司(下稱“蒙娜麗莎”)總部智能制造數字中心,只見三面墻上均為大型電子顯示屏,實時在線顯示每條生產線、每個工序的生產狀況,以及產量、質量、耗能、耗電、耗水等數據,銷售、物流、環保等日常管理數據也在大屏實時更新。

而在生產車間,投資5.3億元的三條特種高性能陶瓷板材生產線投入使用不久,卻讓蒙娜麗莎自動化率提升至90%,實現從生產到裝配一站式自動化工作,包括原料自動入料、連續球磨、噴干制粉、壓制成型、干燥、施釉、窯爐燒成、拋磨、揀選自動運行、機械手打包等一系列自動化生產。

作為行業龍頭,蒙娜麗莎在裝備領域的“賽跑”從未停止:2007年,建起國內首條大規格陶瓷薄板生產線年底,購進首臺全亞洲最大噸位的壓磚機;2017年3月,建成國內首條干壓成型大規格陶瓷大板生產線,并引進當時亞洲最大噸位的壓機……

從瓷片、仿古磚、拋釉磚、大理石瓷磚再到巖板,蒙娜麗莎看到了裝備的更新與產品創新的內在邏輯,并決定從2020年起,計劃投資2.9億元,開展智能制造數字化模塊建設,目標是通過3年建設、2年優化,實現裝備的數字化轉型。

而作為國內調味品行業龍頭企業,海天味業也為了做好醬油,成為國內最早一批引入自動化設備的企業。

早在20多年前,海天就已投入3000多萬元引入國外生產線。隨后,它又逐步引入國內醬油壓榨工序首條全自動生產線、全自動封閉式圓盤制曲設備、全自動加熱澄清系統等設備。

數據顯示,從2002年至今,海天持續投入超過百億元,不斷對生產線裝備進行技術改造,真正讓做醬油變成了技術活。

當前,隨著智能制造、工業互聯網等先進生產技術的興起,推動“佛山制造”向“佛山智造”邁進已經成為佛山由制造業大市向制造業強市轉變的必由之路。“裝備競賽”就是佛山制造的主戰場。

2021年,堅美計劃投資新增一條全國最先進、最大的立式氧化電泳線,這條線每日產能數百噸,年產量可達約8萬噸。目前已在建設,計劃在11月底建成并投產。投產后,堅美將擁有6條立式氧化線,成為全球鋁型材行業擁有立式氧化線最多的廠家。

如今,越來越多佛山制造企業正在爭先恐后地加入到裝備升級的競賽中,尋求自己新的突破與未來。

引入設備后,企業經常出現兩種困境:一是同一款先進設備,不同企業的使用效果可能截然相反。二是對先進設備的拆解研究不夠徹底,導致企業進入“引進—消化—吸收—落后—再引進”的怪圈。破解這兩種困境的方案或許就藏在產業工人的提升上。

“有時候引進一條生產線容易,但是實際操作中與工人的磨合、管理制度的進步才是最讓人花心思的。”曹澤榮對堅美的轉型之路有很深的體會,設備與人才缺一不可。

2010年,堅美明確了企業轉型升級的兩大方向:一是從生產鋁合金型材向鋁系統門窗轉變,實現附加值從低端往高端升級;二是從生產建筑鋁合金型材為主向擴大工業用鋁合金型材轉變。

與之對應的,堅美還先后成立了國家企業技術中心、博士后工作站、省工程中心、國家認可實驗室等強大的創新、保障平臺,以及與國內外高校、科研單位、企業合作建立了多個研發機構,用于對產業工人的培訓和技術創新。

近年來,信息技術在制造業領域的應用,引發了新一輪產業變革,生產組織方式、工作流程、業務模式正在發生轉變,智能制造業迅速發展。培養適應智能化崗位需求的新型產業工人才能更好地助力佛山制造跑贏“裝備競賽”。

在蒙娜麗莎黨總支委員、總工程師潘利敏眼中,好的裝備、生產線是基石,但真正決定產品質量的還是產業工人的技術。

在蒙娜麗莎眾多產品中,微粉磚以制作工藝復雜著稱,它出自潘利敏所帶領的研發團隊。微粉磚有兩層,底層為顆粒狀,使用一組配方,底層之上為表層,呈多色粉末狀,每一種顏色使用一組配方。這需要技術人員對設備進行不斷調試才能達到這樣的效果。

有最先進的設備和最有研發能力的團隊助力,微粉磚成為蒙娜麗莎市場認可度高、生命力最為持久的產品之一。

當前,在制造業從大規模人工生產向機器人、機械臂等自動化生產方式轉變過程中,出現了諸多全新的生產流程、工藝、設備和儀器,這些硬件設備和軟件控制系統的使用,需要勞動者具有更高的專業技能。

“佛山制造”要真正實現高質量發展也必須重視產業工人所扮演的角色,構建企業人才培訓中心,培養具有新時代工匠精神的產業工人。

作為全國第一批引進國外設備的企業,堅美一路走來,從買設備走到自己開發生產線。堅美的這段歷史,是中國企業成長的縮影。從引進當時最先進的技術,到自我消化、帶出自己的隊伍,再到最后輸出技術。

以鋁材為例,國內鋁型材原材料只占全球市場的2%,基本靠進口,面對這樣的局面,我們一定要思考,這種把國外原材料運到中國,在國內完做成產品賣到全世界去的模式,能持續嗎?

這條路在經濟上走得通、價格上走得通,但不是長久之計。所以中國企業要把生意帶到國外去,讓國外的勞動力有地方上班,讓國外的政府有企業可以收稅。

這是中國企業全球化的一個重要課題,我們不能總想著把全球的東西集中在中國,輸出“中國制造”。實際上,如果一直這樣的話,中國企業的碳中和壓力、環保的壓力只會越來越大,很多企業反而會做不下去。

“佛山制造”要實現全球化,就要瞄準未來的市場,把制造能力帶到國外去。觀察發達國家的轉型,其實它們也是這樣走過來的。為什么那么多外資企業來中國投資。因為許多企業在自己所在的國家中,已經沒有成長性了,所以它們把傳統行業一個接著一個轉移到中國來,這是一種雙贏。

現在,“佛山制造”也面臨同樣的情況。很多企業經過三四十年的發展后,形成了自己的管理模式、標準體系等經驗。現在已經到了可以把這些經驗輸出的時候。

具體要怎樣走出去?我認為,企業應該先占領最好的市場。比如:想辦法把產品賣到德國、日本,因為德國、日本是很多行業最苛刻的市場,產品能賣進去,就是一種口碑的認證。

同時,還要把技術輸出到后發國家中。比如對于門窗市場,現在全球仍然有很多國家的居住條件有待提高,這些地方一定會帶來下一個全球房地產市場的引爆點。

像堅美,就要立下一個目標,要讓發展中國家和地區的消費者享受到后發優勢,直接買到最好的門窗。通過這樣的方式,讓佛山制造走進全球的千家萬戶。

在“中國制造”轉型升級的過程中,不少企業不約而同地選擇了同一個突破口,那就是通過大量引進國外智能制造設備和技術來實現自我升級。

這種引進國外先進技術設備和經營管理經驗的方式,大大縮小了國內制造業的技術差距,節省科技研發的時間,也讓中國的企業在較高起點上實現對世界先進技術水平的趕超。

堅美正是通過這條路上走向成功的,從最開始的90%依靠進口設備的模式到“引進10%進口部件+90%自主研發”的模式,讓大家看到了佛山制造轉型的更多可能。也讓更多佛山制造企業明白:一個“好將軍”要配上“好武器”,才能打贏轉型升級這場仗。

未來,佛山要扛起國家制造業創新中心的重任,推動智能制造、機器人、環保設備等重點領域裝備制造業發展就是重要的抓手。

裝備是制造業發展的“武器”,加大智能裝備的投入就是筑牢企業重資產的“護城河”,也是佛山企業跑贏“裝備競賽”的關鍵。

在這場競賽中,已經有不少佛山企業跑在了前面:格蘭仕的智能化升級最開始是依賴純進口裝備,購買國外機器人巨頭的整機產品;后來,開始購買元器件,自己組裝;現在進入到自主開發階段。

廣東溢達針織面料廠的機器設備主要都是國外買進,但實際使用中的機器人生產線很多是國外機器設備供應商和溢達的設備研發人員、一線工人一起研發。

海天醬油的智能化生產線也從依賴于德國進口,實現了從原料開始到最后封箱打包的494道工序“無人化”。

當然,要跑贏這場競賽,讓進口裝備為佛山制造產業結構調整和優化提供有效服務,產業工人的升級不容忽視。

一支高素質的產業工人隊伍是佛山經濟穩中求進的必然要求。在智能裝備、機器人等不斷應用的當下,產業工人的功能也發生了改變,他們不再只是機械地從事拼接、包裝等工作,而是智能裝備的使用者、維護者和控制者。

當前,隨著進口裝備在“佛山制造”的應用越來越多,國外高技能人才長期進駐進行維修檢測的成本也越來越高。此時,解決制造行業產業工人缺乏職業資格、動手能力不強、專業技術不精、創新能力不足等問題迫在眉睫,也是佛山未來面臨的重要課題。

要解決這個問題,佛山并非無章可循。放眼全球,德國“雙元制”教育模式、日本職業教育與人事制度模式、美國“生涯與技術教育”模式等都具有比較高的借鑒價值,足以讓佛山站在“巨人的肩膀上”進步。

只有“先進裝備+高技能產業工人”的組合,才是佛山企業跑贏“裝備競賽”的真正關鍵。

簡體中文

簡體中文